奥社参拝

【戸隠神社】は霊山・戸隠山の麓に建つ神社で、奥社・中社・宝光社・火之御子社・九頭龍社の5社からなる、創建以来1200年余りの歴史を刻む神社である。縁起によると、学問行者が修験を始めた年代を850年頃としており、それが戸隠寺、つまり今の奥社の

起源となっている。その後、200年余を経て宝光社(ほうこうしゃ)と中社(ちゅうしゃ)が開かれた。

しかしこの地には、遠い神世の昔、アマテラスがお隠れになられた天の岩戸を(手力男命)が開けた際に力余って投げ飛ばし、それが信州の地に飛来し、現在の戸隠山となったという伝承が伝えられており、タチカラ

オノミコトを戸隠山の麓に奉斎した事が奥社の始まりであるとも言われている。

そのためか、奥社をはじめとする5社は、「天の岩戸開きの神事」に功績のあった神々を祭神としてお祀りしている。

奥社はタチカラオノミコト、中社(ちゅうしゃ)はオモイカネノミコト(思兼命)、火之御子社(ひのみこしゃ)はアメノウズメノミコト(天細女命)が祭神となっている。

その後、平安時代末期には、戸隠寺は修験道の霊場として京の都にまで知られようになり、神仏混淆(しんぶつこんこう)の奈良時代には戸隠山顕光寺と称していた。また当時は「戸隠十三谷三千坊」とも呼ばれ、比叡山、高野山と共に「三千坊三山」の一つとしても有名であった。

武田信玄と上杉謙信の争いが続いている最中は、両軍の戦略によって絶えず危難に脅かされていたので、奥社・中社・宝光社の衆徒たちは、一時およそ40キロほど南に下った小川村に移り、30年余の歳月をここで送ったあと、戸隠山に戻っている。

江戸時代には徳川家康の手厚い保護を受け、一千石の朱印状が賜られて広く信仰を集めていた。山中は門前町として整備され、奥社参道を歩くと両サイドに巨木の杉並木を見ることが出来るが、それらは当時植樹されたものである。

明治になって戸隠は神仏分離の対象になり、寺は切り離され、宗僧は還俗して神官となり、戸隠神社と名前を変えて現在に至っている。

| |

|

|

| |

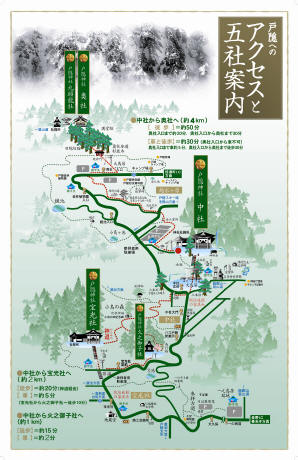

戸隠5社案内 ・ クリックで拡大

|

|

|

|

|

|

|

奥社参道口に建つ

大鳥居

参道口から随神門まで1キロ

の古さんどう、徒歩で約15~20分

参道は冬至と立春の太陽光

が正面に登る方向を向いている |

随神門

奥社参道の中程に萓葺・

朱塗りの随神門が建って

いる。

ここから奥社まで1キロ、

急な上り坂があるため、

ゆっくり歩くと20分ほど。

|

奥社参道

随神門を過ぎると、その先に

は天然記念物にも指定され

ている樹齢約400年を超える

270本の杉並木が続いている。

|

|

|

|

|

|

3本杉

参道を奥社に向かって

歩いていると、右側に

同根から3本の大樹が

そびえる、3本杉に出会う

|

「うろ」を持つ巨木

根本には、祠(ほこら)にもなり

そうな巨大な空洞が出来ている

巨大な杉の木 |

奥社までの最後の300m

ほどが急坂道となっている。

かって参道沿いには12の

院坊があった。 |

|

|

|

|

|

九頭龍社(くずりゅうしゃ)

奥社の隣に建っている

祭神: 九頭龍大神

|

奥社(おくしゃ)

参拝者のとぎれた一瞬を

狙ってシャッターを切った

祭神: 天手力男命

(アメノタジカラオノミコト)

|

奥社は明治時代以前は

戸隠山顕光寺「奥の院」と

呼ばれていた。奥社から

霊峰・戸隠山の姿が見える

|

参道の脇を流れる小川沿いには、可憐な草花が咲いていた。

次回は再び高天原神話にもどり、

山幸彦神(ホオリノミコト)の異人類との遭遇に迫ります!!